研究開発テーマ

●

量子コンピューティング

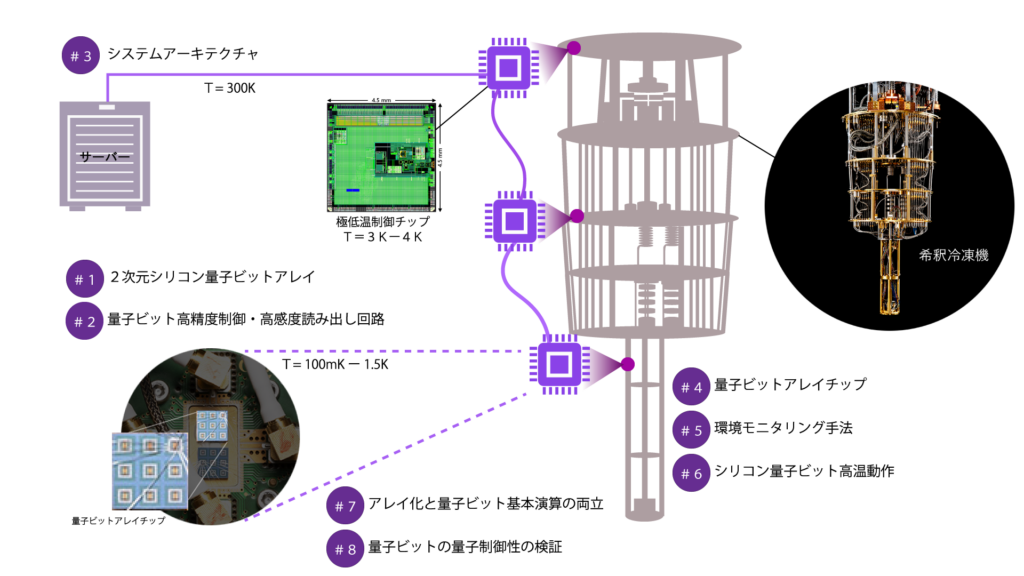

日立製作所(#1~3)は2次元量子ビットアレイの開発とそれを制御する回路からなる量子コンピューティングシステムの研究開発をしています。量子物理的な設計とそれを動作させる論理的な設計を含み、コンピュータとして全体を連携動作させます。

▼ 研究開発課題

#1. 2次元量子ビットアレイ

#2.量子ビット高精度制御・高感度読み出し回路

#3.システムアーキテクチャ

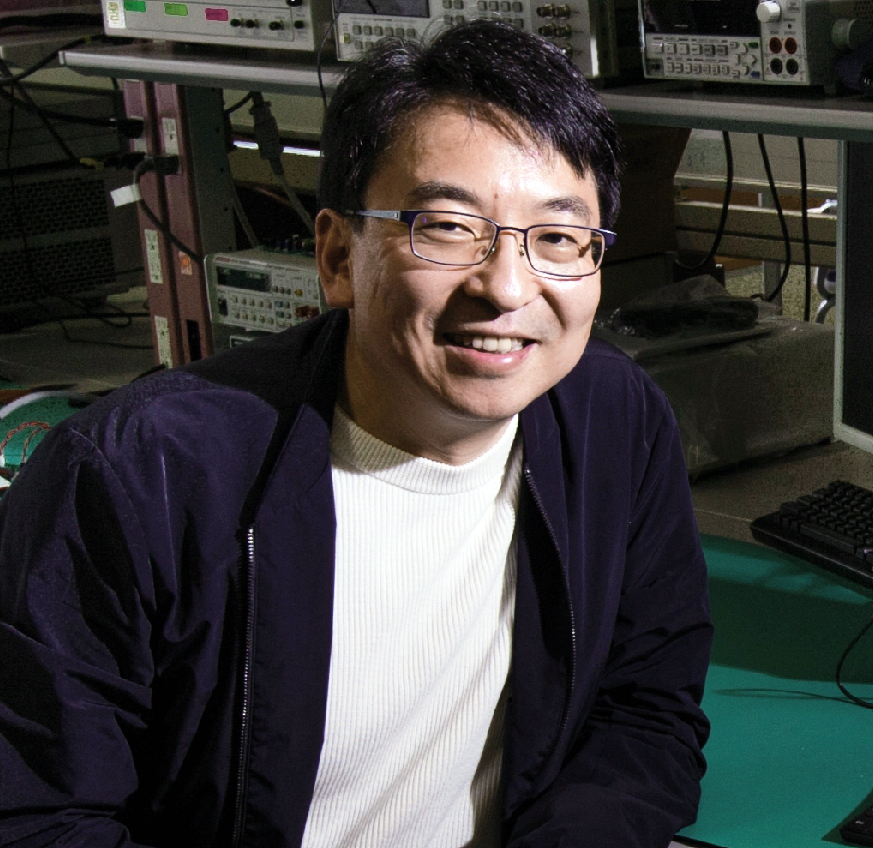

課題推進者:日立製作所 水野弘之

シリコン半導体集積回路の特徴を活かしたシリコン量子コンピュータの開発を行っています。ここでは3つの研究開発課題を設けました。

●

極低温複数チップ実装システム

神戸大学(#4、5)は、半導体チップを含む部品を、必要な環境にハードウェア的に実装する極低温複数チップ実装システムの研究を推進しています。シグナリング技術や熱を含むシミュレーション技術も含みます。また、本研究での量子ビット高精度制御・高感度読み出しには、多数の量子ビットから得られる様々なデータを活かしたデジタル補正技術を用います。そのために、量子ビット動作の再現性が鍵であるため、再現性に影響する希釈冷凍機の中の環境(電圧、温度など)をモニタリングすることも行います。神戸大学の研究は日立の量子コンピューティングシステムとして、環境データは量子ビット制御へフィードバックされます。

▼ 研究開発課題

#4. 極低温複数チップ実装

#5.環境モニタリング手法

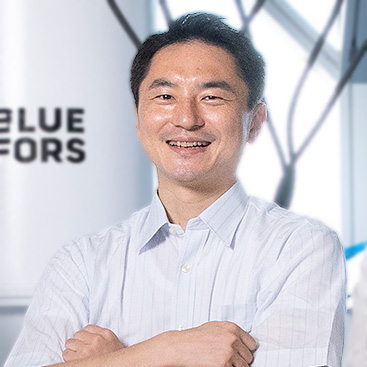

課題推進者:神戸大学 永田真

シリコン量子コンピュータの大規模化に向けて、極低温回路技術を開発し、高精度な量子ビット制御と高密度実装を実現することで、誤り耐性型の汎用量子コンピュータの実現に貢献します。

●

ホットシリコン量子ビット

東京科学大学の小寺チーム(#6)はシリコン量子ビットに関する量子物理理論研究をベースにして、シリコン量子ビットをなるべく高温で動作させるための研究を行なっています。シリコン量子ビットの動作温度は、原理的には超電導量子コンピュータより高くできる可能性があり、これは冷凍機の冷却能力を格段に大きくできることを意味し、実装上の熱問題を克服する点で鍵のひとつでもあります。(#6)

▼ 研究開発課題

#6. シリコン量子ビットの高温動作

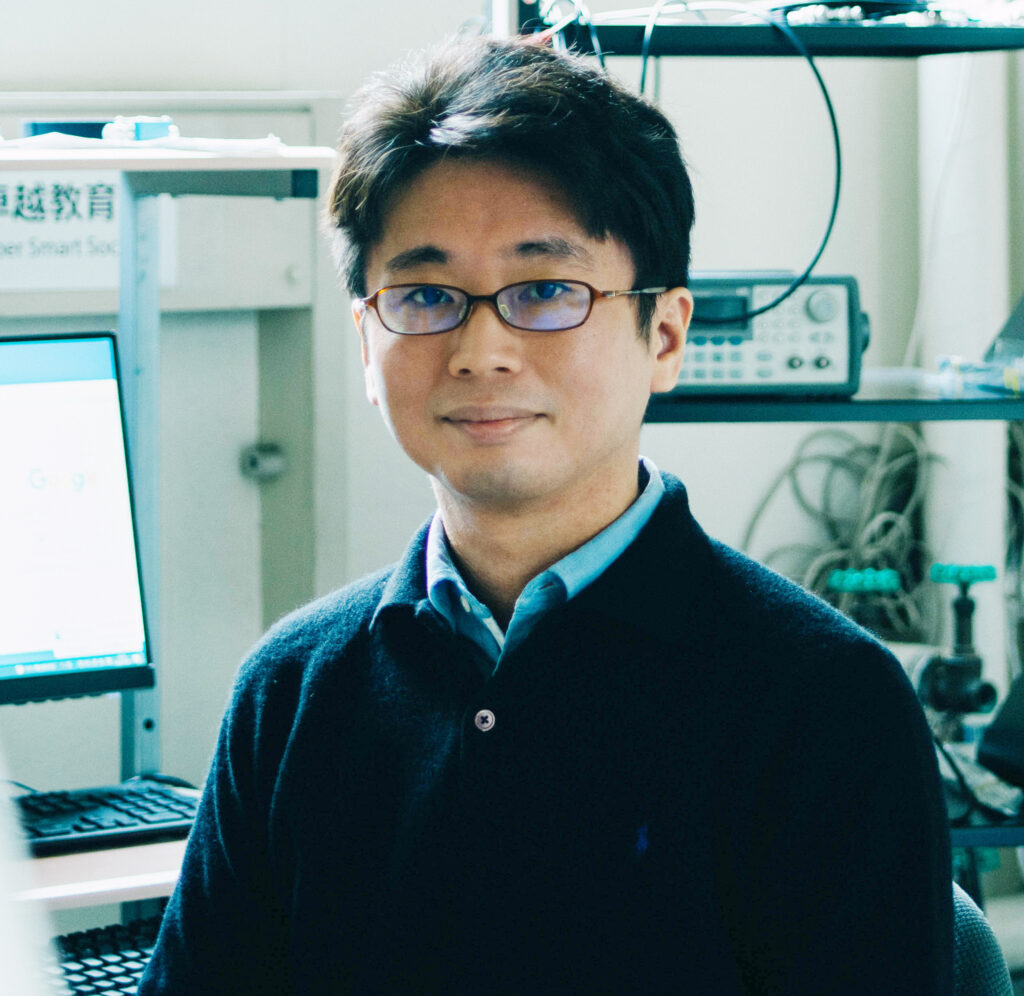

課題推進者:東京科学大学 小寺哲夫

高温でも動作するホットシリコン量子ビットの実現を目指し、量子情報保持時間が最大となる条件(スイートスポット)の探索に取り組んでいます。

●

小規模回路による量子演算

東京科学大学の米田チーム(#7)と理化学研究所(#8)は、日立製作所の研究開発課題である“量子ビットアレイチップ”を構成する基本の「小規模な実験回路」を作製し、小規模量子演算の検証と実装します。これにより量子ビットとしての性能評価および大規模化で生じる課題の抽出を実施し、量子ビットアレイ構造の最適化を行うことができます。

▼ 研究開発課題

#7. アレイ化と量子ビット基本演算の両立

#8. 量子ビットの量子制御性の検証

課題推進者:

東京科学大学

米田淳

課題推進者:

理化学研究所

中島峻

小規模な量子ビット実験を通して課題を早期に抽出することで、大規模アレイ設計と誤り耐性型量子コンピュータの実現に貢献します。